Kommunale Wärmeplanung wirft Fragen auf

Die Stadt Neustadt ist wie alle anderen Kommunen deutschlandweit verpflichtet eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen.

Worum geht es im Kommunalen Wärmeplan (KWP)?

Der Kommunale Wärmeplan ist ein strategischer Fahrplan, um die Wärmeversorgung der Gemeinde bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Grundlage ist eine Bestandsanalyse des aktuellen Wärmebedarfs und der Emissionen, gefolgt von einer Potenzialanalyse zu Einsparungen und erneuerbaren Energiequellen wie Geothermie oder Solarthermie. Daraus entsteht ein Zielszenario mit einer Aufteilung des Gemeindegebiets in Versorgungszonen: teils mit Wärmenetzen, teils mit dezentralen Lösungen wie Wärmepumpen. Eine Umsetzungsstrategie mit konkreten Maßnahmen und Beteiligung von Bürgern und Unternehmen ergänzt den Plan. Rechtsverbindlich wird er erst, wenn die Kommune darauf basierende Entscheidungen trifft.

Verabschiedung des KWP für Neustadt

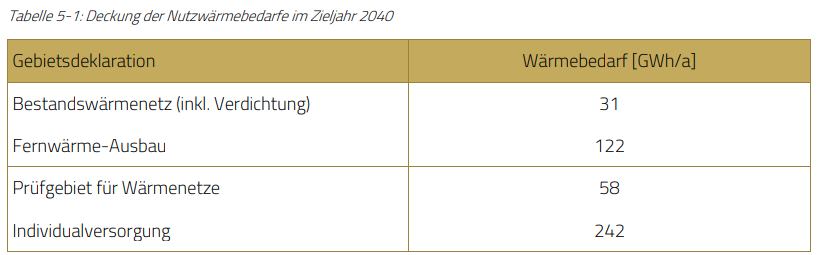

Der Stadtrat verabschiedete den Kommunalen Wärmeplan am 4. November 2025. Er teilt das Stadtgebiet in zwei Hauptversorgungsbereiche: In der Kernstadt ist ein großflächiges Fernwärmenetz vorgesehen, während in den Ortsteilen und auf der übrigen Fläche dezentrale Heizlösungen zum Einsatz kommen sollen.

Hier Auszüge aus dem KWP

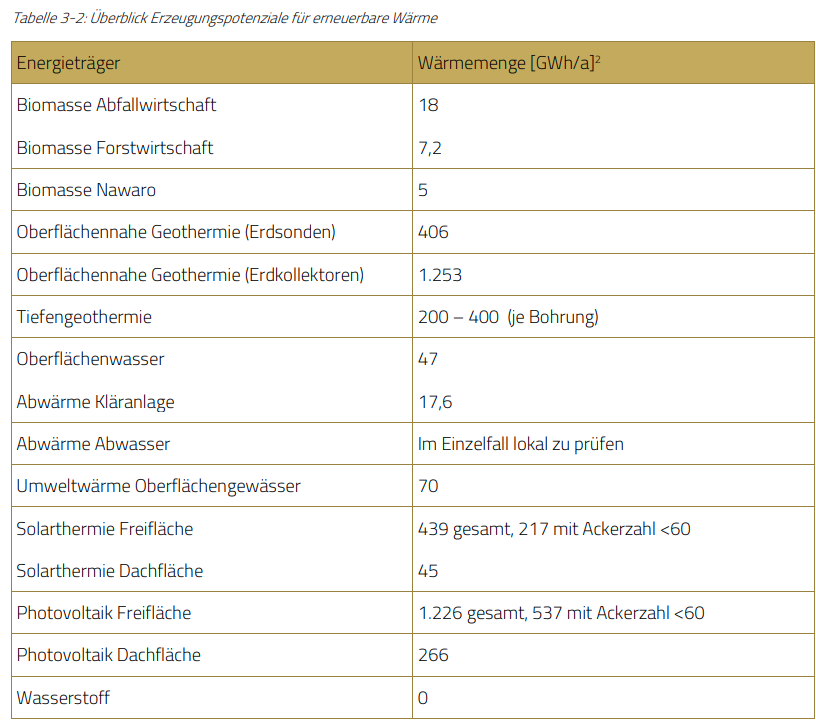

Für das Wärmenetz wurden folgende Energiequellen geprüft und bewertet:

Die Aufstellung identifiziert diverse Erzeugungspfade. Beispielsweise könnten 30 GWh pro Jahr durch Biomasse gewonnen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ausreichend Wärme mittels Wärmepumpen zu erzeugen, die Quellen wie Oberflächenwasser, Abwasser, die Kläranlage oder oberflächennahe Geothermie erschließen.

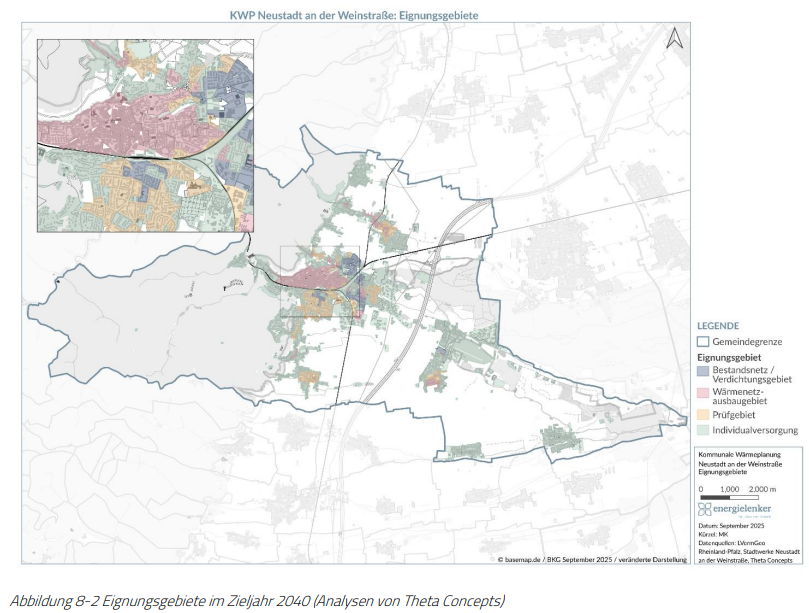

Es wurde näher betrachtet, wie das bestehende Wärmenetz erweitert werden kann. Hier ein Überblick über das Bestandsnetz, das Wärmenetzausbaugebiet, das Prüfgebiet und das Gebiet mit Individualversorgung.

Man sieht schnell die meisten Weindörfer und größere Teile der Innenstadt bleiben beim Wärmenetz außen vor.

Der prognostizierte Wärmebedarf für das innerstädtische Netz liegt bei 122 GWh. Es gibt noch ein Prüfgebiet für den Wärmenetzausbau das einen weiteren Wärmebedarf von 58 GWh hat.

Die nähere Planung beschränkt sich auf zwei Varianten

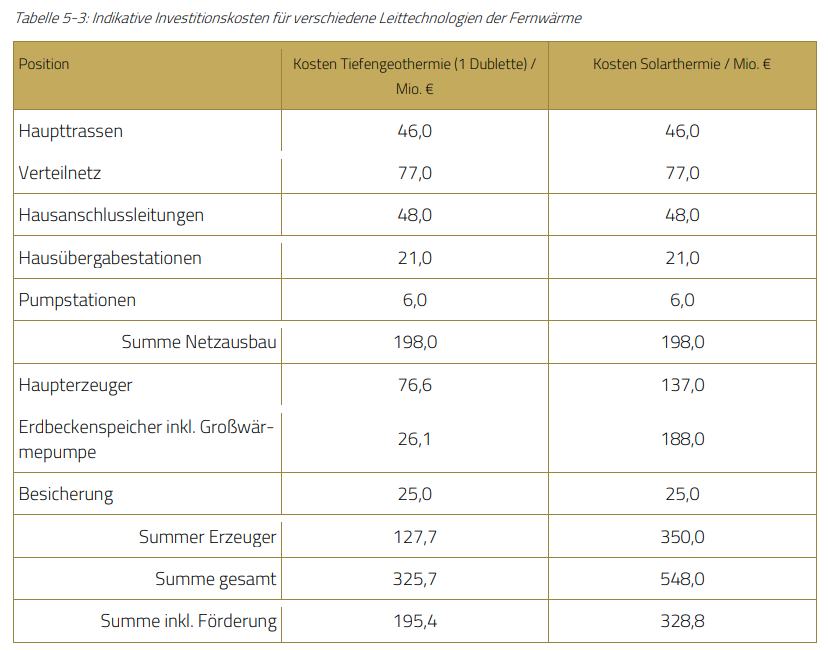

Die Planung beschränkt sich dabei auf lediglich zwei Erzeugungsvarianten: Tiefengeothermie und Solarthermie, wobei die Kostenprognose die Tiefengeothermie klar im Vorteil sieht.

Hier unsere Bewertung

Die Abhängigkeit von Vulcan Energy und deren Prioritäten

Die Umsetzung der Tiefengeothermie-Option hängt vollständig von der Firma Vulcan Energy ab, die über die Aufsuchungsrechte in Neustadt verfügt. Die Stadt hat keinerlei Einfluss darauf, wann und wo und ob überhaupt Tiefengeothermie-Anlagen gebaut werden. Die Prioritäten des Unternehmens liegen aber offensichtlich woanders. Zuerst einmal wollen sie in Landau einen Milliardenbetrag investieren. Die Umsetzung wird einige Jahre dauern. Dann haben sie einen Vertrag über die Lieferung von Fernwärme in Mannheim abgeschlossen. Auch dort müssen Tiefengeothermie-Anlagen erstellt werden. Sollte das Projekt mit der BASF erfolgreich sein, wird dort ebenfalls investiert werden. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass sich Neustadt hinten anstellen muss. Trotz dieser Unsicherheit und der damit verbundenen Verzögerungsgefahr wird die Variante Tiefengeothermie im Kommunalen Wärmeplan (KWP) detailliert durchgerechnet!

Hohe Risiken und Kosten durch Tiefengeothermie

Selbst wenn die Stadt Vulcan zeitnah zur Errichtung einer Tiefengeothermie-Dublette motivieren könnte, ergeben sich erhebliche Probleme. Die Nutzung der Tiefengeothermie als potenzielle Basislastquelle ist angesichts der bekannten geologischen Risiken im Oberrheingraben (Erdbeben) eine riskante Wette. Das gesamte 198-Millionen-Euro-Wärmenetz würde von einer Technologie abhängen, die in Rheinland-Pfalz in dieser Größenordnung noch nicht erfolgreich betrieben wird. Daher wäre eine redundante, CO₂-freie zweite Wärmeversorgung zwingend erforderlich, falls die Tiefengeothermie-Anlage wegen Erdbeben, Defekten oder Grundwasserbeeinträchtigungen abgestellt werden muss. Diese notwendige Absicherung würde die Gesamtkosten zusätzlich massiv in die Höhe treiben.

Die finanziellen Hürden der Solarthermie

Die Variante Solarthermie scheidet aus finanziellen Gründen praktisch aus. Eine Investition von über 320 Millionen Euro zur Versorgung von ca. 10.000 Haushalten ist nicht tragbar, da die Kosten zum Großteil auf die Wärmenetzkunden umgelegt werden müssten, was zu inakzeptabel hohen Wärmepreisen führen würde. Abgesehen davon ist der benötigte Flächenbedarf von über 50 Hektar ein ungelöstes Problem.

Die Gefahr einer Zwei-Klassen-Gesellschaft

Die starre Fokussierung auf Tiefengeothermie bzw. Solarthermie für die zentrale Versorgung schafft zudem eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Wärmeversorgung: Für die Kernstadt werden zentrale Infrastrukturkosten in Millionenhöhe übernommen, während die Bewohnerinnen und Bewohner von Geinsheim und den meisten Neustadter Weindörfern ihre Heizsysteme bis 2040 auf erneuerbare Energien umstellen müssen, etwa auf Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen. In vielen Fällen werden dafür umfangreiche energetische Sanierungen der Gebäude erforderlich sein.

Fazit und Forderung

Die starre Fokussierung auf Tiefengeothermie bzw. Solarthermie sollte daher kritisch überdacht und durch ein resilientes, finanzierbares Portfolio ersetzt werden, das auf bewährte dezentrale Alternativen wie Biomasse, Abwasser- und Umweltwärme sowie oberflächennahe Geothermie setzt. Wir von der BIGG werden uns den KWP genauer ansehen und eine eigene Position entwickeln. Wir halten euch auf dem Laufenden.